คุณอาจชื่นชอบ

坂口先生受賞おめでとうございます! 便乗して過去記事を再紹介。『細胞治療の低分子化』 Astellasと京大は、Treg細胞産生を誘導する低分子を取得、ラストオーサーが坂口先生でした! 個人的に興味ある低分子で細胞治療アプローチ、MSC産生誘導もあるのかな。だれかおしえて。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2023/10/…

ペプチド医薬の低分子化…ではない?part2 3年前の記事の続き。🐛OrforglipronはGLP-1の必須部位を元に低分子化したら想定と逆の結合様式を取ってBiased Ligandになったのかも。縮環2つを繋げた母核はキナーゼの経験が活きたかもしれないし、僅かな柔軟性がPPIを狙うカギかも azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/10/…

縮環を制する者は Chordia社(元🐟)のCLK2阻害剤。注目点は縮環の変換。ヒンジ領域の相互作用を抑えて他で相互作用を確保してキナーゼ選択性を上げられないか?一方、Merckは縮環変換で中枢移行性向上、JTとBayerは新規性獲得。とは言え合成できなきゃ意味ない。有機合成大事。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/09/…

化合物はそえるだけ AstellasのASP3082創出の経緯。KRASとVHLがタンパク質間相互作用(PPI)形成してる点が興味深い。 全てではないが、化合物はPPIを補助する程度の相互作用でよく、まず標的タンパク質とE3 ligaseのPPIを予測し、その隙間にハマる化合物を探す手法もありかも。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/09/…

シンプルがいい 協和キリンはsiRNAのエンドソーム脱出のために分子量3,000のペプチドを検討したが結果的にC3 amineが最も良かった。一方、AlnylamはsiRNAの糖をグリコール核酸に変換することでオフターゲット作用を抑制した。 どちらもシンプルな構造が良い結果をもたらした。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/08/…

メドケムの可能性 4年前の記事を改訂。Gilead社のGS-6207はカプシドタンパク質間相互作用を阻害ではなく逆に促進して奇形カプシドを形成し抗ウイルス活性を示す。宿主因子と競合する部位に結合し、耐性化しづらいかも。物性が悪い点を逆手に取り懸濁液の皮下投与で6カ月持続。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/07/…

理解をこえる Nurix社のNX-5948は、MDCK-MDR1評価で低い膜透過性と高いEfflux ratioを示すも、中枢移行性を持ち、中枢疾患モデルや患者に薬効を発揮。原因は特定できないが、トランスポーターやトランスサイトーシスによる輸送が考えられる・・・かもしれない。誰かおしえて。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/06/…

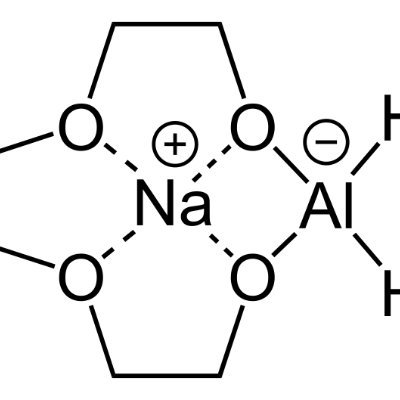

いいとこ取りの双生イオン Novartis社による非共有結合性WRN阻害剤HRO761の創出。分子量702と大きいがヒドロキシピリミジン部分が双生イオンとなり脂溶性を下げつつ良好な細胞膜透過性を有している。PROTACなど中分子に適用できる? azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/05/…

azarashi-panda.hatenablog.com

いいとこ取りの双生イオン - Azarashi_Pandaの日記

いいとこ取りの双生イオン Novartis社による非共有結合性WRN阻害剤HRO761の創出。分子量702と大きいがヒドロキシピリミジン部分が双生イオンとなり脂溶性を下げつつ良好な細胞膜透過性を有しているようだ。PROTACなど中分子創薬に汎用的に適用できるだろうか? あとスクリーニングで結合アッセイと酵素アッセイの活…

そばに隠れる AZ社による中枢移行PARP1阻害剤AZD9574創出の経緯。前回紹介したGalapagos社に続いて窒素ホッピングが大きな変化をもたらした事例。今回は窒素を移動させることでeffluxが大幅改善。立体障害や塩基性の影響か・・・?MDR1/BCRPダブル発現MDCK細胞を使用。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/04/…

微差は大差 Galapagos社によるTYK2選択的阻害剤GLPG3667創出。 イミダゾピリジン骨格の窒素の位置を変えるとJAK1/TYK2選択性が大幅改善。シアノ基の位置がズレたことが原因と考察。C-C結合長およびC-N結合長の微差が大きな差につながった・・・? azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/04/…

結合の間合い Servier社によるKEAP1阻害剤の報告。2-SulfonylthiazoleがKEAP1 Cys151残基と共有結合形成。高選択性の理由はwarheadの反応性が低く、複合体形成してCysが近傍にないと反応しづらいことかも。Julia試薬に似ており、骨格に共有結合性を付与するデザイン可能かも。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/03/…

小さくても大きい Mersana社によるSTING作動薬をペイロードとしたADCの報告。ペイロードのcLogPを下げてin vivo薬効改善、リンカーを分岐させて親水性付与でPK等改善。ADC全体からすれば分子量の割合は大きくなさそうだが影響は大きい。ADCに合わせた化合物の最適化重要。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2025/02/…

創薬AdventCalendar2024(wet)12/25 #souyakuAC2024 分布容積 古い論文ですがPfizer社によるVdのPerspective。Vdは半減期や投与頻度の要因となる動態パラメータ。塩基性化合物は高い。疎水性の影響も受けるが、中外のLUNA18は非常に高いcLogPだがVdは0.96-2.6 L/kgしかない。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2024/12/…

創薬AdventCalendar2024(wet)12/15 #souyakuAC2024 転生したらブロックバスターだった件 Bayer社のVardenafilは特許抜け、RivaroxabanやBAY2413555は特許抜け過去テーマの化合物が活かされた好例 (たぶん)。特にRivaroxabanは1兆円を超えるブロックバスター。過去の蓄積大事。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2024/12/…

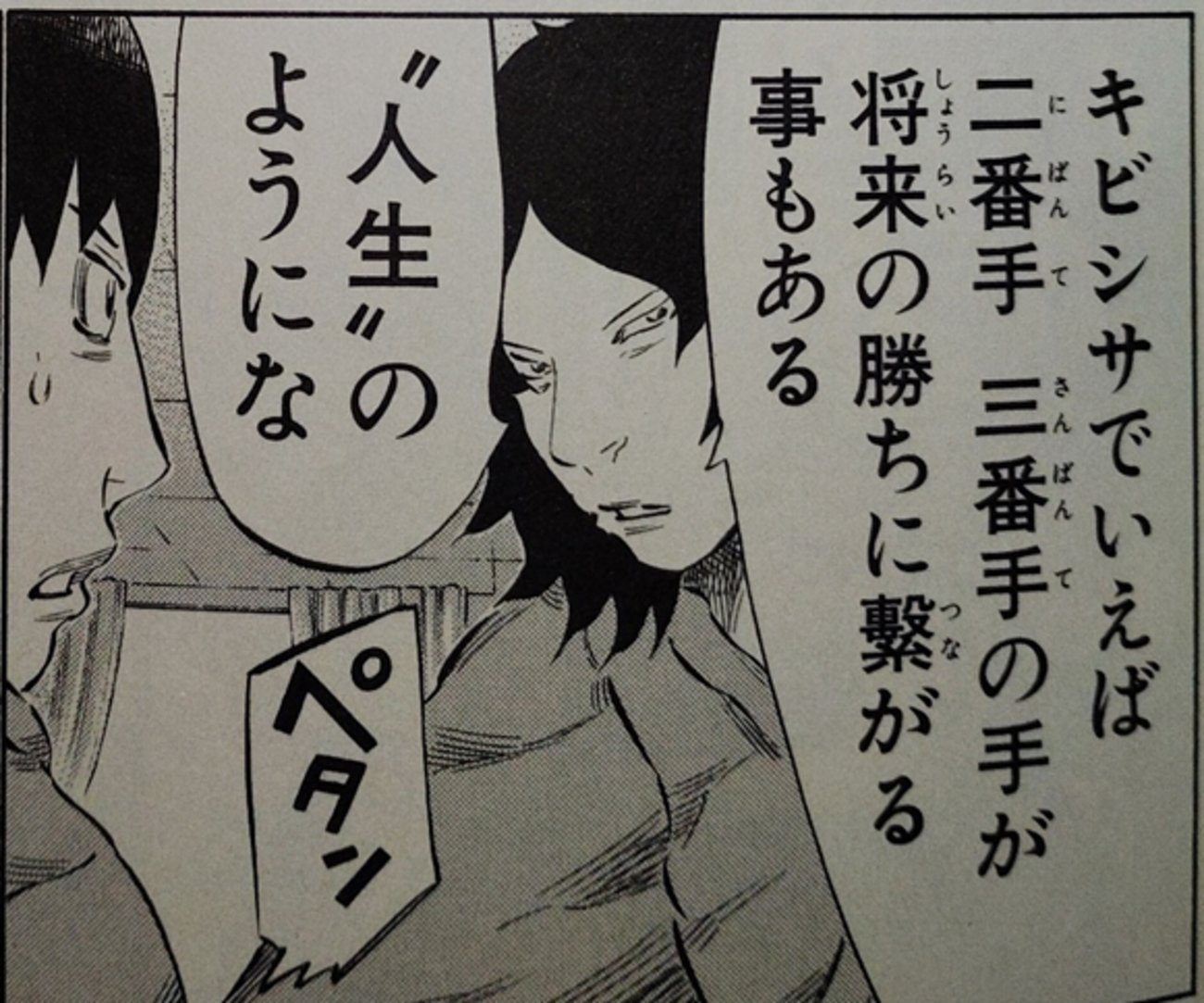

創薬AdventCalendar2024(wet)12/9 #souyakuAC2024 二番手 三番手の手 Kymera社のPROTAC報告。副作用回避のためCRBNリガンドのIMiDs機能を構造変換で除去。経口吸収のため活性に重要な官能基除去。もちろん阻害活性激減したがEfflux ratio改善で経口吸収化。しかも分解活性向上 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2024/12/…

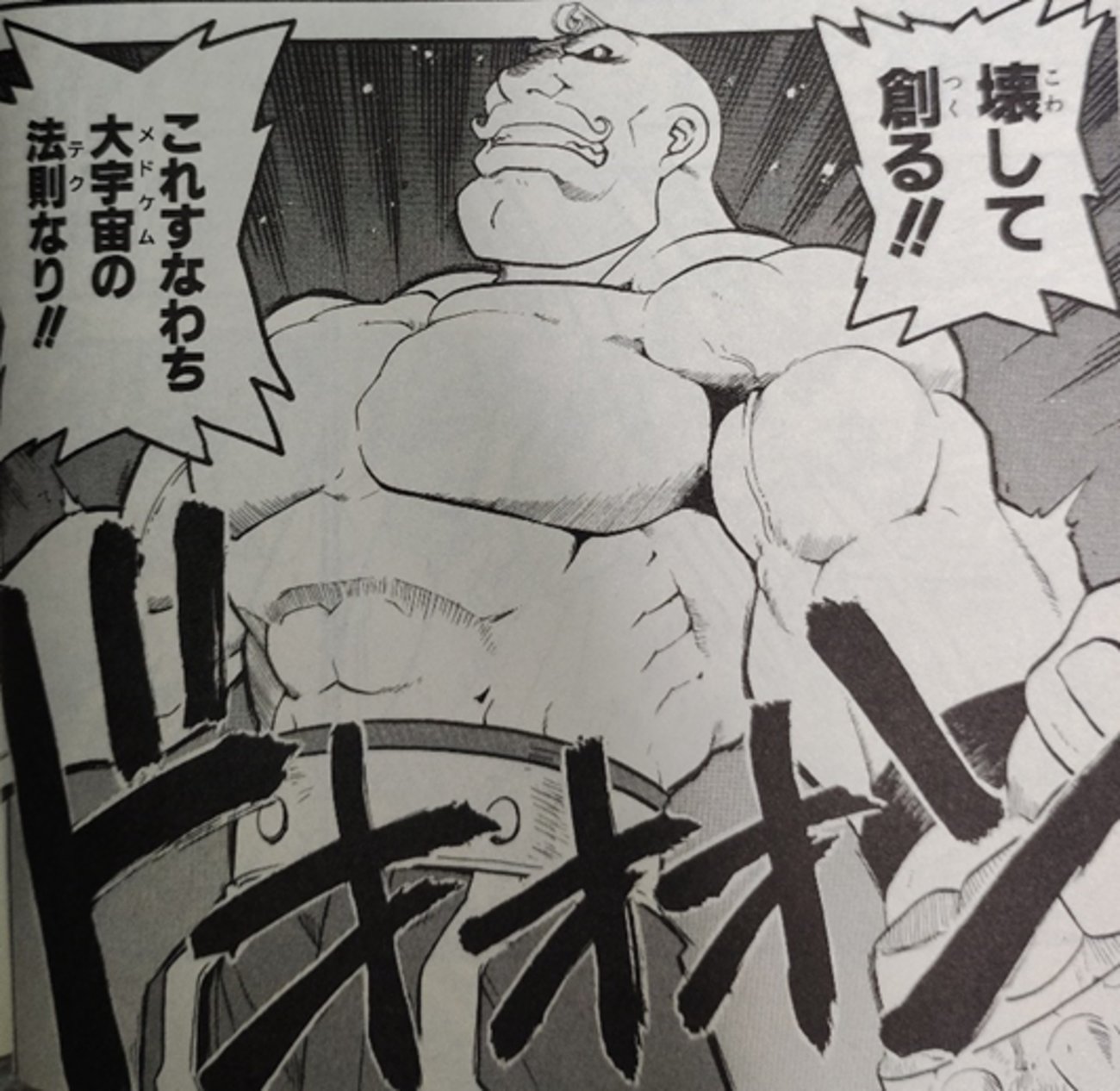

創薬アドベントカレンダー2024ウェット版12/1 #souyakuAC2024 『創って壊す』 AZ社の中枢移行KRAS G12C阻害剤。他社化合物を元に環化した後、中枢移行性を上げるために環を壊して(分子量とPSAを減らして)Efflux ratioを改善。ERはMDR1/BCRPダブル発現MDCK細胞で評価。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2024/11/…

『塩基性を立体的に調節したいrevised』 2年前の記事に追記。 前の記事でPROTAC経口化のカギはリンカーにアミノ基を導入・調節することかもと述べた。ではアミノ基の調節はどうすれば良いか。電子吸引性基の導入が一般的だが立体障害によっても調節可能。ただし予測は難しい。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2024/10/…

『逃げ道“も”消す』 Kymera社とNurix社それぞれのPROTACの報告。標的タンパクが複数の機能を持つ場合は阻害より分解が良い。今回はCRBNリガンドの特性を利用してエスケープメカニズム/耐性株の原因も取り除いた。リンカーに塩基性の導入が経口化のカギかも。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2024/09/…

『結合が裏返る』 Novartis社のDocking Studyと実際のX線結晶構造解析で化合物の結合様式が180°反転していた。 また、大正製薬の誘導体展開で六員環を七員環に変換するとX線結晶構造解析で結合様式が180°反転していた。 構造確認は大事。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2024/06/…

『低分子でいく』 ペプチド模倣技術を有するPRISM Biolab社による環状ペプチドの低分子化。個人的には極性アミノ酸が重要と考えており、ペプチド模倣低分子(と元の環状ペプチド)は、疎水性アミノ酸を中心に構成される中外さんの膜透過性環状ペプチドとは棲み分けされるかも。 azarashi-panda.hatenablog.com/entry/2024/04/…

azarashi-panda.hatenablog.com

低分子でいく - Azarashi_Pandaの日記

低分子でいく 近年、低分子や抗体以外に様々なモダリティが開発され、それによって狙える標的の幅も大きく広がってきています。環状ペプチドは、抗体に代わって経口投与により細胞内タンパク質間相互作用 (Protein-Protein Interaction, PPI)を阻害するアプローチとして注目されています。とは言え、現状で…

United States เทรนด์

- 1. Auburn 25.9K posts

- 2. #UFCRio 51.1K posts

- 3. Penn State 26.4K posts

- 4. Kyle Tucker 1,690 posts

- 5. Nuss 4,955 posts

- 6. Indiana 47.9K posts

- 7. Michigan 55.2K posts

- 8. Billy Napier 1,777 posts

- 9. James Franklin 13.8K posts

- 10. Hugh Freeze 1,297 posts

- 11. Sherrone Moore N/A

- 12. Chad Patrick N/A

- 13. Diane Keaton 217K posts

- 14. Charles 107K posts

- 15. Oregon 69.4K posts

- 16. King Miller N/A

- 17. Andrew Vaughn 1,348 posts

- 18. Noah Thomas N/A

- 19. Underwood 2,787 posts

- 20. Fickell 1,832 posts

คุณอาจชื่นชอบ

-

kiwi🥝

kiwi🥝

@huyunohiwaurara -

NYM@シーズ探し_無職

NYM@シーズ探し_無職

@NYMPhDP -

まいしん

まいしん

@chemist58409939 -

AB

AB

@iga_2012 -

超薬化学ちゃ

超薬化学ちゃ

@organischchemie -

Tasuku Ishida

Tasuku Ishida

@TasukuIshida1 -

PK

PK

@t_kahi -

たや

たや

@taxyach -

Evaluate Japan

Evaluate Japan

@EvaluateJP -

divetoinfinity@創薬研究

divetoinfinity@創薬研究

@divetoinfinity -

へい🍑

へい🍑

@HeiGPT -

ノブ@化学者/研究者の生き方を考える

ノブ@化学者/研究者の生き方を考える

@chemordie -

おびと

おびと

@obito_od -

にりつ

にりつ

@niri2chem -

hnmr

hnmr

@memk_hnmr

Something went wrong.

Something went wrong.