Benesse鉄緑会個別指導センター

@BCLearning2

Benesse 鉄緑会個別指導センター公式アカウントです。東大・京大・医学部などの最難関大合格を目指す受験生や保護者にとって有益な情報をお届けします。 ※発信専用アカウントです。

คุณอาจชื่นชอบ

何度も申し上げますが、直前期は ①「新しいことを学ぶ」ではなく「これまでの学びの振り返り・整理」 ②伸びしろの見極めとその対策としての抜け漏れの体系化 ③体調管理&リズム調整 となります。

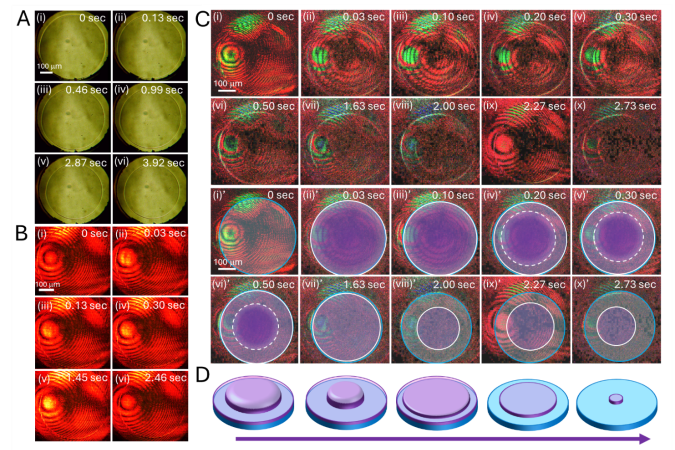

[プレスリリース] 未知の水“同素不混和水”の圧力に対する2種類の応答を発見――水/氷間の相転移過程解明に一歩前進―――総合文化研究科・教養学部 u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press…

[プレスリリース] 最も単純な「原子」ポジトロニウムをレーザー光によって1000万分の1秒で極低温にすることに成功――反粒子を含む原子の精密科学によって物理学の謎にせまる大きな第一歩―――工学系研究科・工学部 u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press…

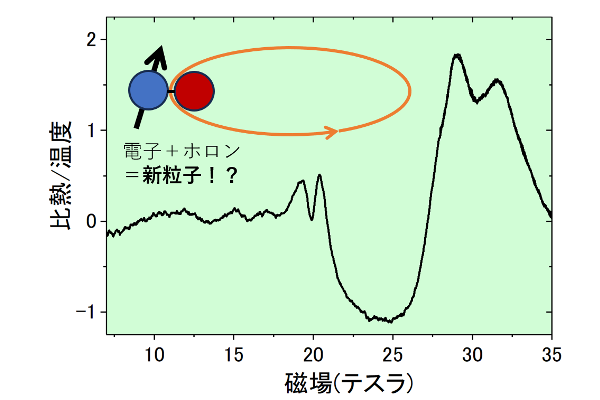

[プレスリリース] 磁場下で電荷を持たない新粒子を観測――熱測定により、電荷中性の新粒子の量子化現象を発見―――物性研究所 u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press…

1)無生物主語構文や名詞構文といった「典型的な訳し方」がある構文はそれに従う これでうまくいかない場合は ⅰ)文脈から適訳を考える ⅱ)単語の成り立ちを考える この2つの視点で訳を類推し、 2)訳がわからない場合は、「そこに時間をかけない。」という判断をします。

時間がないからと言って何となく進めていませんか? 続いてステップ2についてです。 ステップ1を意識して直訳し、意味が通らない日本語の場合、以下を意識して解き進めます。

ステップ1について ・指示語や代名詞をみたら、何(誰)を指しているのか考える。訳出するかどうかはその場で判断 ・比較構文を見たら、比較対象は何かを考える ・省略表現に注意する ・関係代名詞を見たら、先行詞が何かを考える ・仮定を見たら、条件部は?と考える

【和訳において大切なこと】 「自分の解釈を含めてしまうこと」による失点が散見されます。 この時期だからこそ基本に立ち帰り、 ステップ1:丁寧に構文把握し、その構文把握に基づいて「直訳」する ステップ2:文脈から筆者の言いたい内容を把握し、無理のない範囲で「意訳」する

本日1日目の体験授業会。 生徒さんが必死に取り組んでくれていました。 東大、京大、医学部を目指してこれから一緒に頑張りましょう!

解けなかった場合に差をつけられてしまう典型的な問題ですが、 入試本番の緊張の中、正解までたどり着く準備はあるでしょうか。 ひらめきではなく、体系だった観点・手法を身に着けることによって、典型問題を見分け、最後まで解き切る必要があります。

③頻出分野で典型的な問題を解き切れますか?と問われた際に 自信を持って【見つけることができ、正答できます】と答えられますか?

視点を上げ、採点官の視点に立つことができれば、「何を書くのか」「どこまで書くのか」が見えてくるかもしれませんね。

②何をどこまで答案に書きますか?と問われた際に 【〇〇だからこの内容とこの内容をここまで書きます】と答えられますか? 点数がくる答案を書くために意識していることはあるでしょうか。

言い出せばきりがありませんが、英語以外の各教科においても同じですね。 試験時間が残り30分。あなたはその残りの試験時間をどう活用しますか? これは受験生によって大きく分かれますが、目的を持った時間の使われ方でなければなりません。

言い換えると、【自分自身の実力内で最高得点を得るための、各問に対する時間配分】です。 それは現時点で試行錯誤できているでしょうか。 よく言われるのは東大英語についてですね。 リスニングが始まるまでにどの問題を解くのか。 ではどの問題を時間調整に充てるのか決まっていますか?

今回は「時間」「答案」「分野」の3点からのアプローチを少し深めてみましょう。お役に立てれば幸いです。 ①限られた時間をどう使いますか?と問われた際に 【各教科、どの時間配分をもって問題にあたるか決まっています】と答えられますか?

もちろんこれを実現するために、 ー時間的なアプローチ ー問題をどう解釈するのかのアプローチ ー答案をどう仕上げるのかのアプローチ ー特有の分野へのアプローチ などなど、東大攻略のためにはそれぞれ圧倒的な土台(=基礎力)を前提とする【点数獲得のための戦術】があります。

ではなぜその設定になっているか、自分の中で理由は明確ですか? 我々は皮算用は大事、特に過去の合格者から見た得点のもぎ取り方を意識する必要があると考えます。 その目標点数がなければ、対策を立ることすらできないのですから、 細かい目標設定は大事ですね。

東大志望者が英語で70点を超えたいと考えているとしましょう。 では各大問で何点ずつ取って目標点数に到達しますか?具体化されていますでしょうか? 1(A):6 1(B):10 2(A):6 2(B):6 3 :20 4(A):4 4(B):8 5 :12 計72 ぐらいのイメージでしょうか?

【目標得点を獲得するために】 秋模試に向けて、各教科の目標点数を、どの問題で何点獲得して実現するのか、イメージはついていますか?

この時期の受験生に多いですが、模試結果返却の際に偏差値や判定ばかりに気を取られていませんか。 もちろん目安として大事にしてほしいですが、重要視してほしいことは 【自身が学習した内容】が結果として【得点化されているかどうか】 分野成績・特定の問題まで振り返りを行うことが大切です。

United States เทรนด์

- 1. Branch 36.1K posts

- 2. Chiefs 111K posts

- 3. Red Cross 47.7K posts

- 4. Mahomes 34.3K posts

- 5. Exceeded 5,899 posts

- 6. Binance DEX 5,126 posts

- 7. #LaGranjaVIP 80.4K posts

- 8. Rod Wave 1,549 posts

- 9. Air Force One 53.4K posts

- 10. #TNABoundForGlory 58.4K posts

- 11. #LoveCabin 1,331 posts

- 12. Tel Aviv 56.2K posts

- 13. Bryce Miller 4,576 posts

- 14. Eitan Mor 13.8K posts

- 15. Alon Ohel 13.7K posts

- 16. LaPorta 11.7K posts

- 17. Dan Campbell 4,030 posts

- 18. Goff 13.9K posts

- 19. Matan Angrest 13.2K posts

- 20. Omri Miran 14K posts

คุณอาจชื่นชอบ

-

蓑田恭秀@鉄緑会

蓑田恭秀@鉄緑会

@y_minoda -

安田亨とクリ坊(株式会社ホクソム)

安田亨とクリ坊(株式会社ホクソム)

@hocsom_sns -

あるめかっと

あるめかっと

@arumeeee -

坂口雅彦(英語講師)

坂口雅彦(英語講師)

@makun_English -

親野智可等

親野智可等

@oyanochikara -

ただよび

ただよび

@tadayobi_jp -

もりぞー | AI英語×生成AIキャリア

もりぞー | AI英語×生成AIキャリア

@englishinform -

難関大受験対策サイトGrace

難関大受験対策サイトGrace

@juken_grace -

Anna Matsumoto

Anna Matsumoto

@My_Liberty_ -

個別指導 伊藤塾

個別指導 伊藤塾

@ItojukuMiyazaki -

紀野 紗良 🌸

紀野 紗良 🌸

@sakuramochisara -

東進

東進

@Toshincom -

山口雄也

山口雄也

@Yuya__Yamaguchi -

瀧本哲史名言集

瀧本哲史名言集

@ttakimoro -

個別指導塾プライム

個別指導塾プライム

@KobetsuPrime

Something went wrong.

Something went wrong.