地学基礎知識bot

@ESbasicbot

地学基礎で扱うような知識をツイートしていきます。高校ではあまり扱わない、いきなり基礎なしから入ることの多い地学に興味のある方是非フォローどうぞ。基礎から時たま専門、不定期で管理人の巡検などの紹介をします。

قد يعجبك

気象学とは、大気中における現象を研究する学問で、身近な空気の特性から太陽系規模の現象までさまざまである。

遠くにある銀河ほど光の波長が実際に放射されたのより長くなっていることを、赤方偏移という。 赤方偏移はドップラー効果と同じ原理である。

遠くにある銀河ほど光の波長が実際に放射されたのより長くなっていることを、赤方偏移という。 赤方偏移はドップラー効果と同じ原理である。

地学とは、地球や宇宙で起こるあらゆる現象や物質を研究する分野で、生物物理化学を統合し応用したような分野と言っても過言ではない。

枕状溶岩とは、玄武岩質マグマが海底に噴出するときに、海水によって急冷されたマグマの表面がガラス質になって周囲を包んで丸くなった構造である。 逆に、枕状溶岩は海があったという証拠になります。

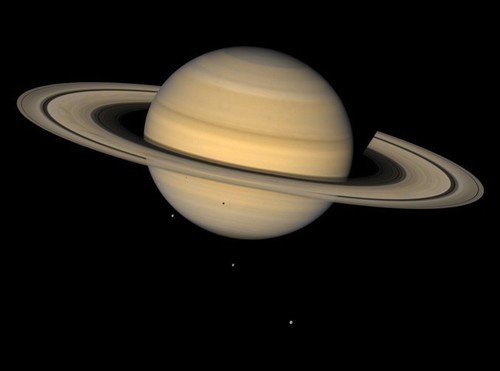

銀河とは、数十億個以上の恒星の集団で、渦巻き銀河、棒渦巻き銀河、楕円銀河などさまざまにある。 銀河系は棒渦巻き銀河に分類されている

絶対等級を縦軸、スペクトル型(温度)を横軸にとったグラフをHR図という。中央でマイナスの傾きをもつ帯が主系列星の集合で、左下の集合が白色矮星、右上の集合が赤色巨星

天文学とは、宇宙と天体を扱う学問で、規模が他学問とは遥かに違い、幅が広いため古代から現代に至るまで急速な発展にいとまがない。

遠くにある銀河ほど光の波長が実際に放射されたのより長くなっていることを、赤方偏移という。 赤方偏移はドップラー効果と同じ原理である。

パラダイムシフトとは、それまでの常識を覆すような転換点のことをいい、地動説やプレートテクトニクスなど、生物では進化論がパラダイムシフトであるといえる

クェーサーが、恒星と同じような天体に見えるのに強力な電波を放っててとても恒星とは思えなかった。研究の結果、活動銀河の中心核であることが発見された。

地学オリンピックが毎年開催され、国内予選に関しては無料で参加可能です。近年から範囲が地学基礎のみになったため、比較的誰でも得点できる内容になってるので興味のある方参加されてはいかがでしょうか。

恒星はどこかしらの銀河に所属している。宇宙には、銀河が一様に存在せず、銀河が密集してるところとほとんどない所(ボイド)がある。これが網目状になっていて、銀河の泡構造と呼ばれている。これがどこまでも広がっていることを、宇宙の大規模構造という。

United States الاتجاهات

- 1. Thanksgiving 2.18M posts

- 2. Dan Campbell 4,990 posts

- 3. Lions 81.8K posts

- 4. Micah Parsons 5,447 posts

- 5. Goff 9,873 posts

- 6. Jack White 7,742 posts

- 7. #GoPackGo 7,753 posts

- 8. Jordan Love 9,878 posts

- 9. Jamo 4,702 posts

- 10. Watson 13.9K posts

- 11. #GBvsDET 4,311 posts

- 12. Wicks 5,969 posts

- 13. Gibbs 8,471 posts

- 14. Jameson Williams 2,472 posts

- 15. #OnePride 6,341 posts

- 16. Thankful 446K posts

- 17. Green Bay 7,197 posts

- 18. Turkey 280K posts

- 19. Wyatt 5,312 posts

- 20. Nixon 5,453 posts

Something went wrong.

Something went wrong.