おすすめツイート

【中医基礎理論 第8講】 中医学の特徴:弁証論治 - オーダーメイド治療をするなら弁証論治を学ぼう -|taka@鍼灸師 @aomatsurika #note note.com/taka_acu_mox/n…

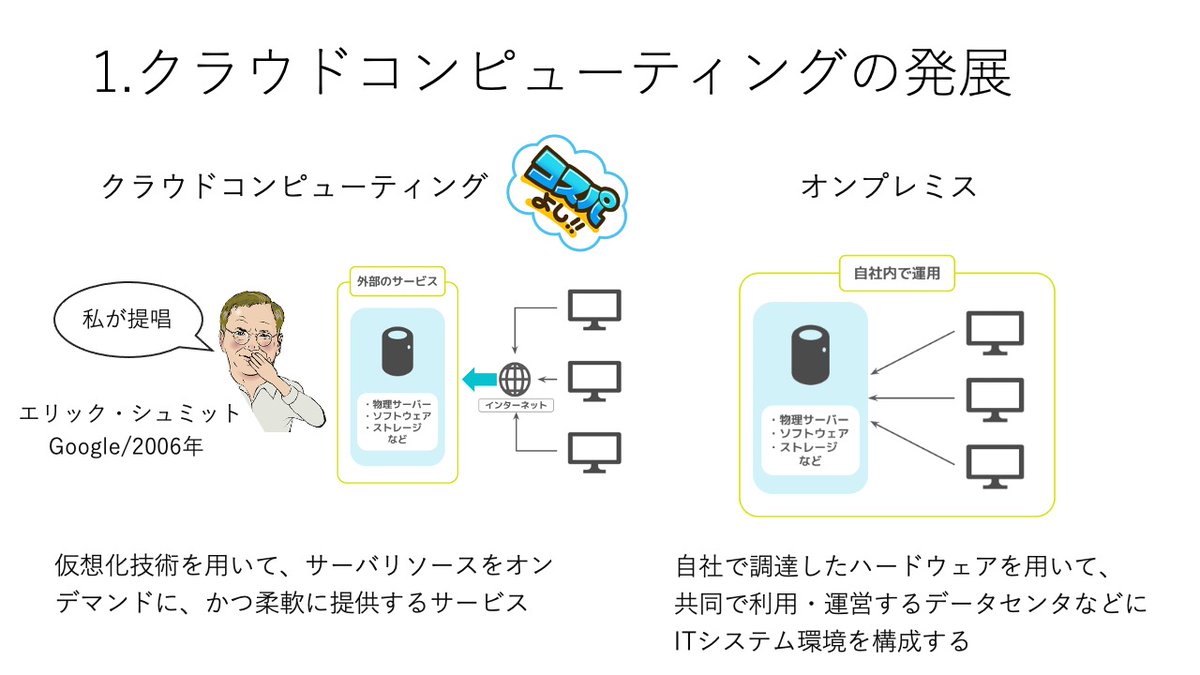

【オンプレミスって大変】 ①ピーク時以外はリソースを持て余す ②変更が大変(サイジング:容量、種類) ③サーバの価格見積 ④データセンタの手配 ⑤機器の購入 ⑥回線工事 等など… あげればキリがない… #オンプレミスは大変

クラウドのメリットはたくさんあるが、とにかくコスパが良い(金銭的にも時間的にも) ●メリット 1.コスト最小化 2.短期間でシステム環境構築 3.サイジング作業が必要ない 4.非機能要件コスト削減 5.ミドルウェア導入コスト削減 6.先端技術を用いた付加価値の高いデータ処理を容易に実行 等々 #AWS

.floorメソッド 小数点の切り捨ては、.floorメソッドを用いる。 例 3.1.floor => 3 3.9.floor => 3 point = 5.12 puts "得点は#{point.floor}点です" => 得点は5点です #floor #小数点の切り捨て

条件が ①第三引数が3以下の場合は変数abを第三引数の値で割り結果を出力 ②第三引数が4以上の場合は変数abを第三引数の値で掛け結果を出力 の場合 素直に「c <= 3」と「c>=4」の2つをif文に記載したくなるが、「c <= 3」だけで良い。 第三引数が3以下の場合以外は必然的に4以上となる。 #条件を整理

sliceメソッド # 配列を作成 array = [0,1,2,3,4,5,6] # 配列から引数で指定した要素を取得 ele1 = array.slice(1) puts ele1 #=> 1 # 配列番号-4から4つ分の要素をslice ele2 = array.slice(-4,4) puts ele2 #=> 3, 4, 5, 6 # 配列はもとのまま puts array #=> [0,1,2,3,4,5,6] #sliceメソッド

型アノテーション 「:型」 変数への代入できる値に型の制約を設定できる。 例: let x:number ※変数xはnumber型となりString型は割り当てられなくなる #型アノテーション

TypeScriptの値 最も基本はリテラル ※ソースコード内に直接記された値のこと 数値、テキスト、真偽値など しかし、値はリテラルとしてではなく変数や定数を利用して使用されることがほとんどである。 #値 #リテラル #TypeScript

第一引数がtrue又は、第二引数がtrueの場合はtrueと出力 第一引数がfalse又は、第二引数がtrueの場合はtrueと出力 第一引数がtrue又は、第二引数がfalseの場合はfalseと出力 第一引数がfalse又は、第二引数がfalseの場合はtrueと出力 if (第一引数 != true) || (第二引数 == true) puts true #if文

include?メソッド include?メソッドは指定した値が、配列中に含まれているかを判定するメソッド。 指定した値が含まれている場合はtrueを、含まれていない場合はfalseを返り値として返す。 例: a = [ "a", "b", "c" ] a.include?("b") #=> true a.include?("z") #=> false #include

even?メソッド Rubyが元々用意している、対象の数値が偶数かどうかを判断するメソッド。 対象の要素の値が偶数であればtrueを返し、そうでない場合はfalseを返す。 例:10.even? #=> true 配列内の偶数を数える時は、each文を使う。 nums.each do |num| if num.even? cpunt += 1 #even?

検索問題 ●indexメソッド str.index(検索したい文字列, [検索を開始する位置]) 文字列の先頭から数える場合:0から数えた数字を返すため、+1をする。 #index

scanメソッド 対象の要素から引数で指定した文字列を数え、配列として返すメソッド。 lengthメソッドを使うと要素の数を返す。 例: "foobarbazfoobarbaz".scan("ba") => ["ba", "ba", "ba", "ba"] "foobarbazfoobarbaz".scan("ba").length => 4 #scan #length

if文は要件を式にする。 第一引数aと第二引数bどちらの証言も真であれば、Trueを出力 → (a && b) 第一引数aと第二引数bどちらの証言も偽であれば、Trueを出力 → (!a && !b) ※上の式を||で結ぶ 第一引数aと第二引数bで証言の真偽が一致しない場合であれば、Falseを出力 → else #if

任意の文字列を部分的に削除するプログラム slice!メソッド def delete_char(str, n) str.slice!(n - 1) # 文字列の順番も0からカウント puts str end # 呼び出し例 delete_char('morning', 1) #slice

United States トレンド

- 1. #SixKingsSlam 3,882 posts

- 2. Semaj Morgan N/A

- 3. Dork Cult Protest Day 21.4K posts

- 4. Vandy 3,855 posts

- 5. Araujo 565K posts

- 6. Duke 73.2K posts

- 7. #GoBlue 1,370 posts

- 8. College Gameday 2,100 posts

- 9. Gil Manzano 23.9K posts

- 10. Andrew Marsh N/A

- 11. Jelly Roll 1,204 posts

- 12. Haaland 45.7K posts

- 13. Pavia 1,296 posts

- 14. Girona 41.5K posts

- 15. Mateta 10.5K posts

- 16. Bournemouth 19.7K posts

- 17. Vanderbilt 3,947 posts

- 18. Saban 7,575 posts

- 19. Georgia Tech 2,976 posts

- 20. Harlem Berry N/A

Something went wrong.

Something went wrong.