议事规则培训(parliamentary law)

@rulesproblem

自治意识的培养 - 男

Tal vez te guste

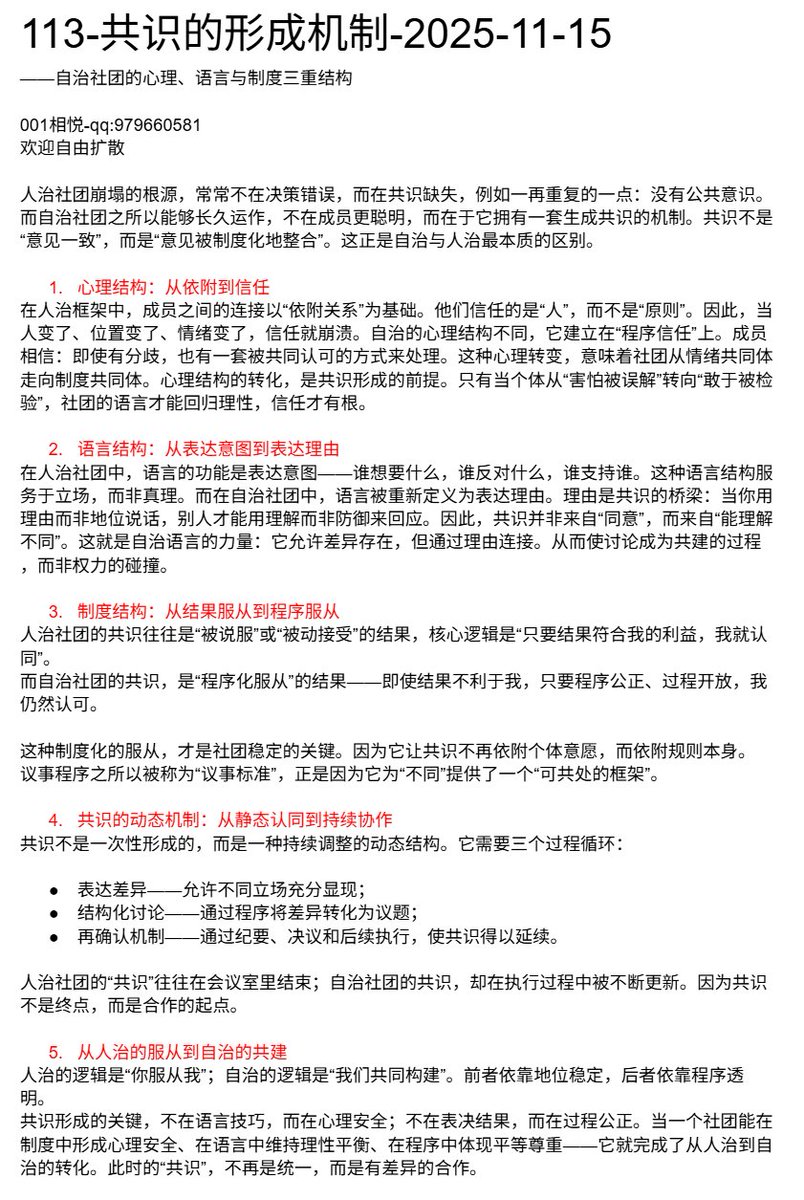

113-共识的形成机制-2025-11-15 ——自治社团的心理、语言与制度三重结构 人治社团崩塌的根源,常常不在决策错误,而在共识缺失,例如一再重复的一点:没有公共意识。而自治社团之所以能够长久运作,不在成员更聪明,而在于它拥有一套生成共识的机制。共识不是“意见一致”,而是“意见被制度化地整合”。

112-权力话语的潜意识结构-2025-11-09 ——语言如何在不知不觉中塑造人治社团 在人治社团中,权力往往并非显性的命令,而是隐性的语言结构。语言不仅传递内容,更在无形中划定了谁能说、谁不能说;谁的声音被听见,谁的意见被忽略。当语言被权力结构占据,它就不再是沟通的工具,而成为秩序的符号。

从规则看核选项是违背规则精神,或违背元规则,原本不该与Fillibuster建立关系。因为一旦按照核选项逻辑来理解,即任何大于过半数表决的法案,经过程序问题point of order和申诉appeal这么瞎绕(瞎扰是因为这样程序问题和申诉都失去了原本正常意义),变成了过半数,所以核选项的逻辑就显得非常荒谬。

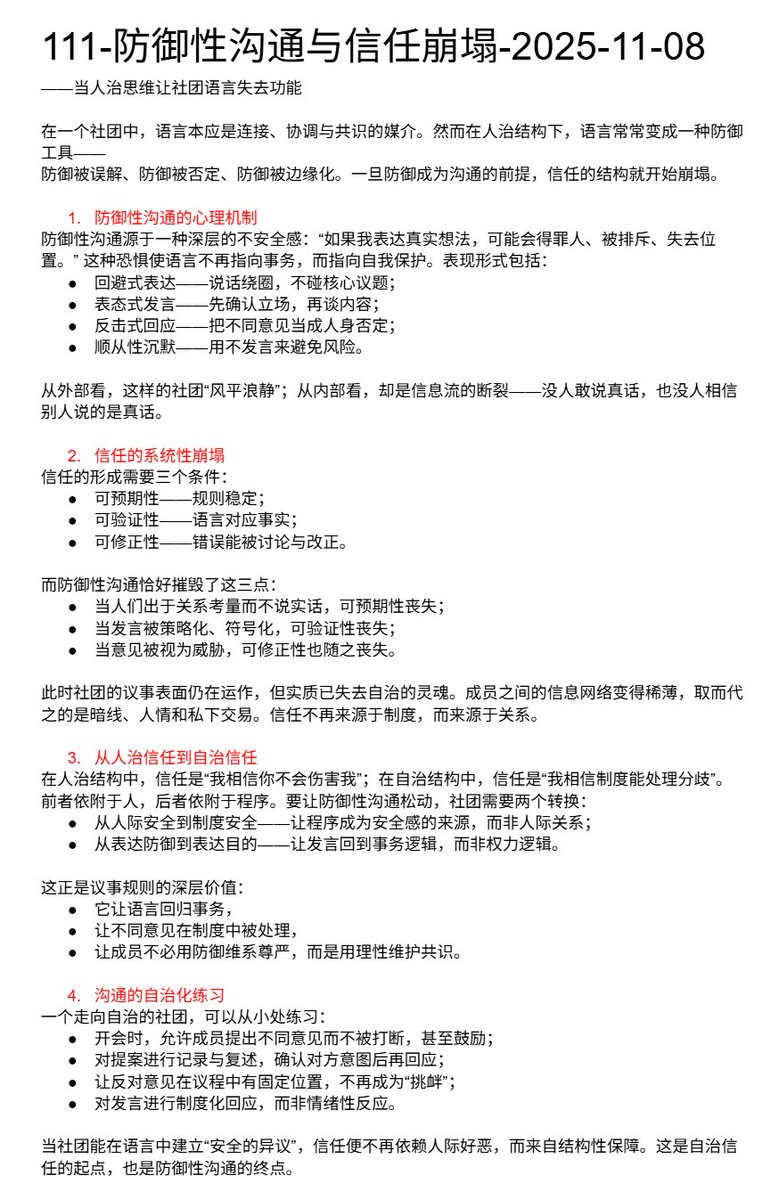

111-防御性沟通与信任崩塌-2025-11-08 ——当人治思维让社团语言失去功能 在一个社团中,语言本应是连接、协调与共识的媒介。然而在人治结构下,语言常常变成一种防御工具—— 防御被误解、防御被否定、防御被边缘化。一旦防御成为沟通的前提,信任的结构就开始崩塌。

110-语言错位与思维结构-2025-11-02 ——从家庭沟通到社团自治的心理转化 在人治与自治的差异中,最容易被忽视的一点是思维结构的不同。思维结构决定了人们如何理解一句话、一件事、一个行动。哪怕语言相同,所指却常常南辕北辙。

109-心理结构-2025-11-01 人治惯性的心理结构 上篇从内驱力的层次结构出发,分析了自治实践失败的深层原因,并提出了驱动力转化的路径。第20至22揭示了协会成员行为的真实焦点:名、利与权。这些看似现实的利益诉求,其实正是自治探索中反复浮现的心理力量。本篇基于前文内驱力分析,试图更深入地探讨

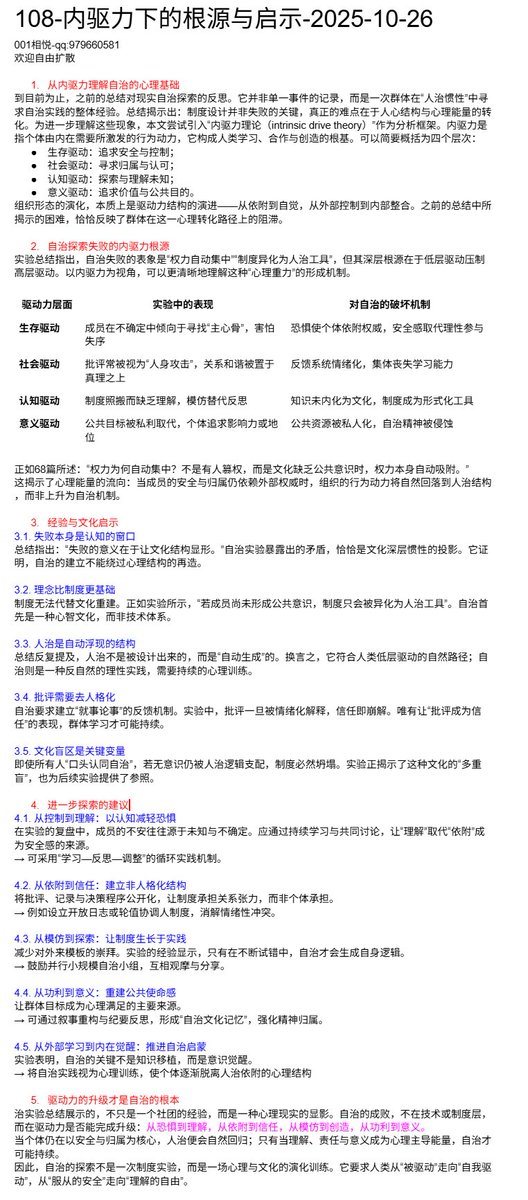

108-内驱力下的根源与启示-2025-10-26 从内驱力理解自治的心理基础 到目前为止,之前的总结对现实自治探索的反思。它并非单一事件的记录,而是一次群体在“人治惯性”中寻求自治实践的整体经验。总结揭示出:制度设计并非失败的关键,真正的难点在于人心结构与心理能量的转化。

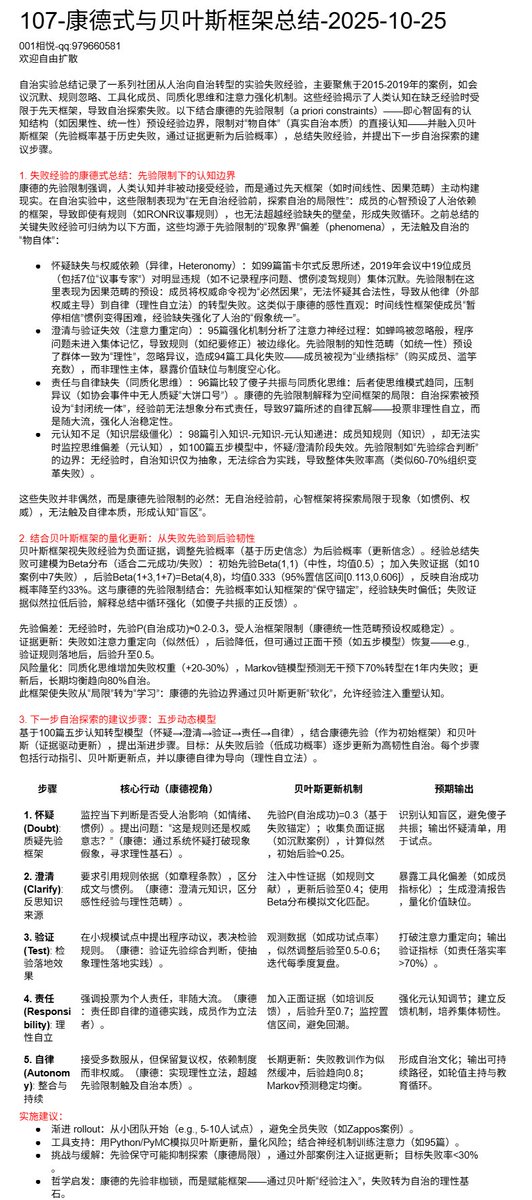

107-康德式与贝叶斯框架总结-2025-10-25 自治实验总结记录了一系列社团从人治向自治转型的实验失败经验,主要聚焦于2015-2019年的案例,如会议沉默、规则忽略、工具化成员、同质化思维和注意力强化机制。这些经验揭示了人类认知在缺乏经验时受限于先天框架,导致自治探索失败。

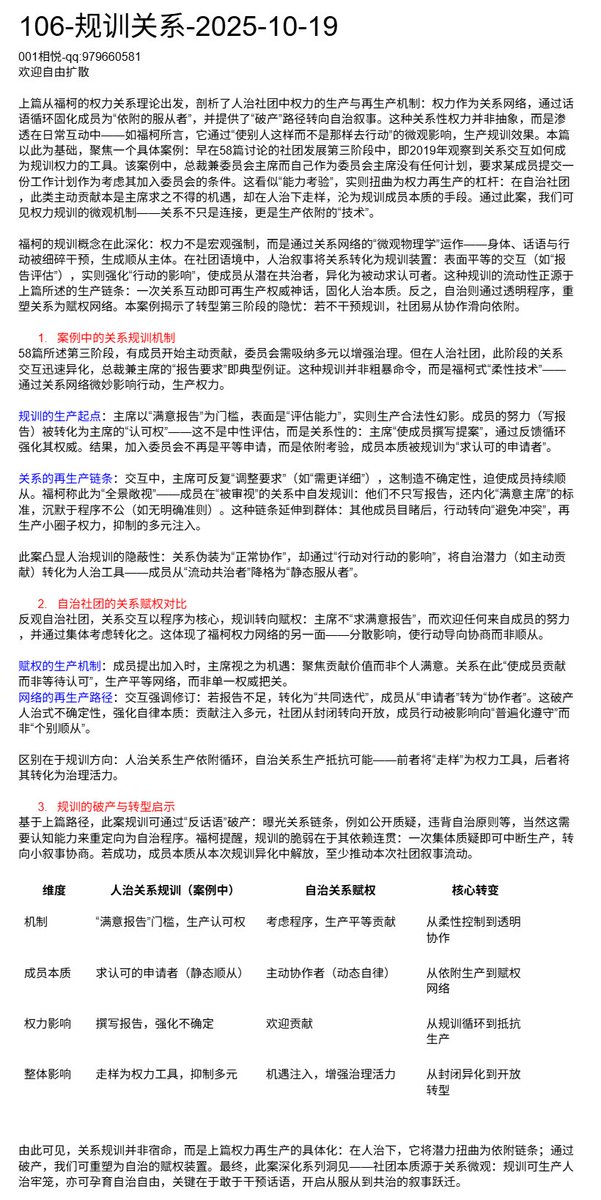

106-规训关系-2025-10-19 上篇从福柯的权力关系理论出发,剖析了人治社团中权力的生产与再生产机制:权力作为关系网络,通过话语循环固化成员为服从者,并提供了破产路径转向自治叙事。这种关系性权力并非抽象,而是渗透在日常互动中——它通过“使别人这样而不是那样去行动”的微观影响,生产规训效果。

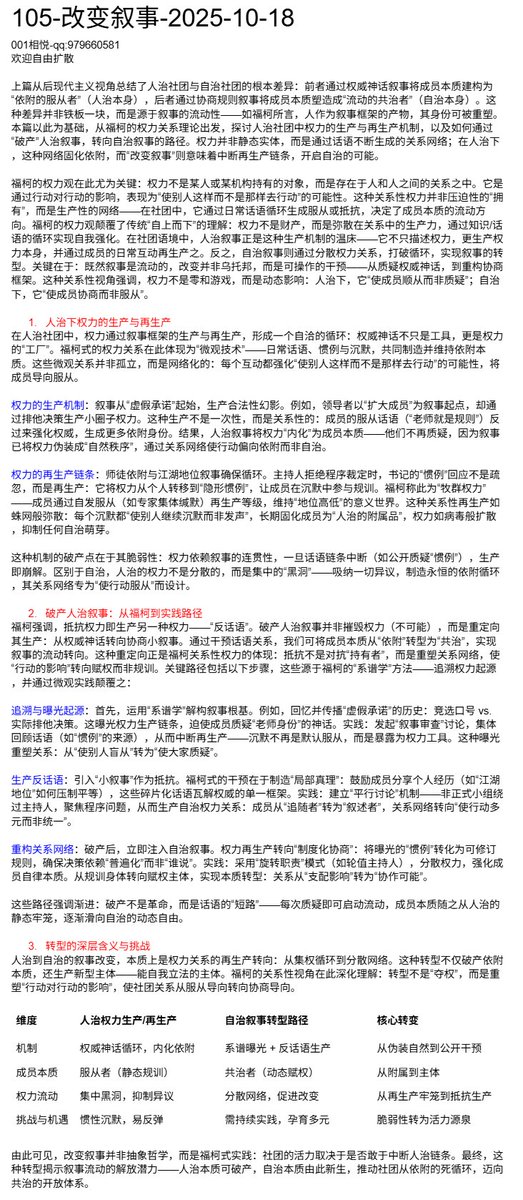

105-改变叙事-2025-10-18 上篇从后现代主义视角总结了人治社团与自治社团的根本差异:前者通过权威神话叙事将成员本质建构为“依附的服从者”(人治本身),后者通过协商规则叙事将成员本质塑造成“流动的共治者”(自治本身)。这种差异并非铁板一块,而是源于叙事的流动性。

104-根本不同-2025-10-12 前几篇逐渐清晰化了人治社团与自治社团成员的根本差异:是否具备理性判断(103篇)、能否自律(97与100篇)、对权力的认知(97-88)等。本篇则试图从后现代主义的角度,对二者的差异作进一步总结——叙事框架的本质不同,并由此延伸到社团成员“本质”的建构

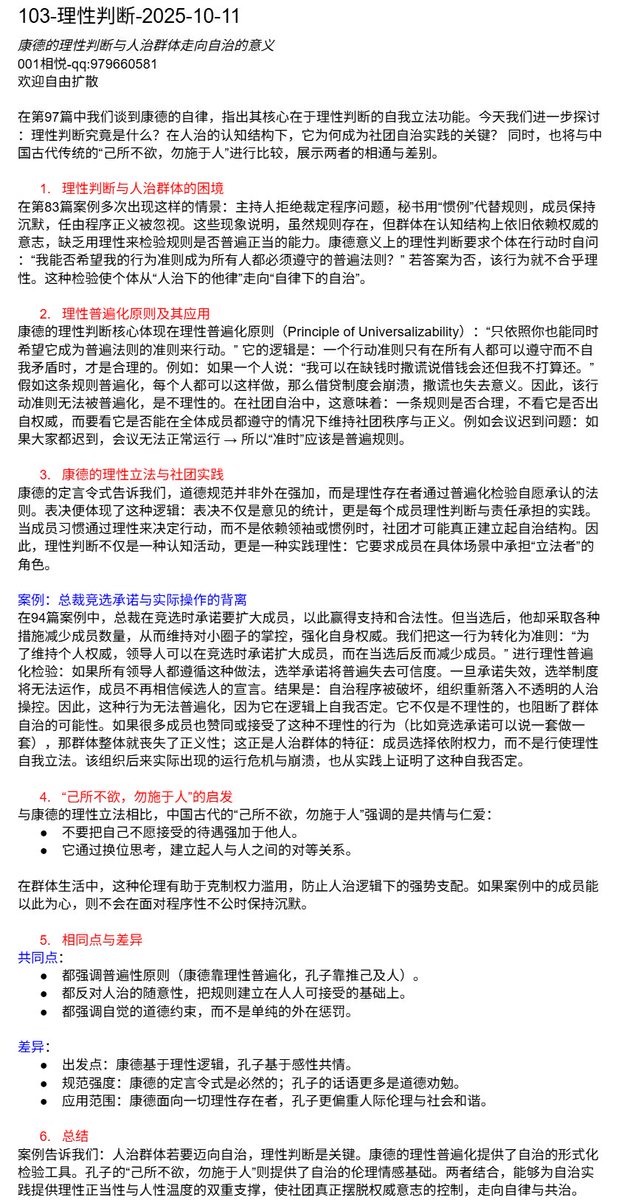

103-理性判断-2025-10-11 康德的理性判断与人治群体走向自治的意义 第97篇谈到康德的自律,指出其核心在于理性判断的自我立法功能。今天我们进一步探讨:理性判断究竟是什么?在人治的认知结构下,它为何成为社团自治实践的关键? 与中国古代传统的己所不欲,勿施于人进行比较,展示两者的相通与差别。

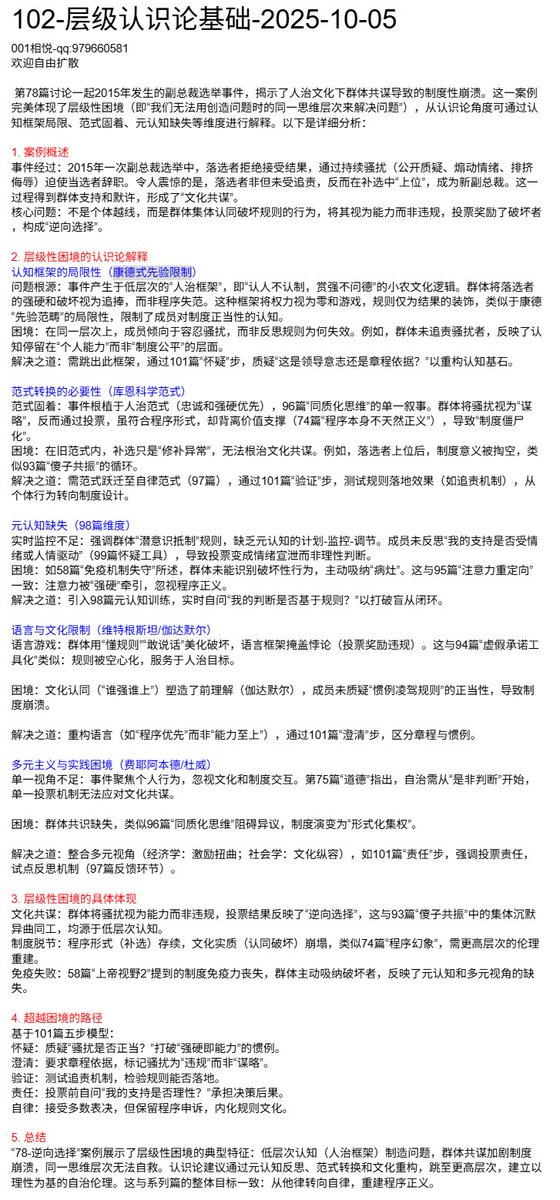

102-层级认识论基础-2025-10-05 第78篇讨论一起2015年发生的副总裁选举事件,揭示了人治文化下群体共谋导致的制度性崩溃。这一案例完美体现了层级性困境(即“我们无法用创造问题时的同一思维层次来解决问题”),从认识论角度可通过认知框架局限、范式固着、元认知缺失等维度进行解释。

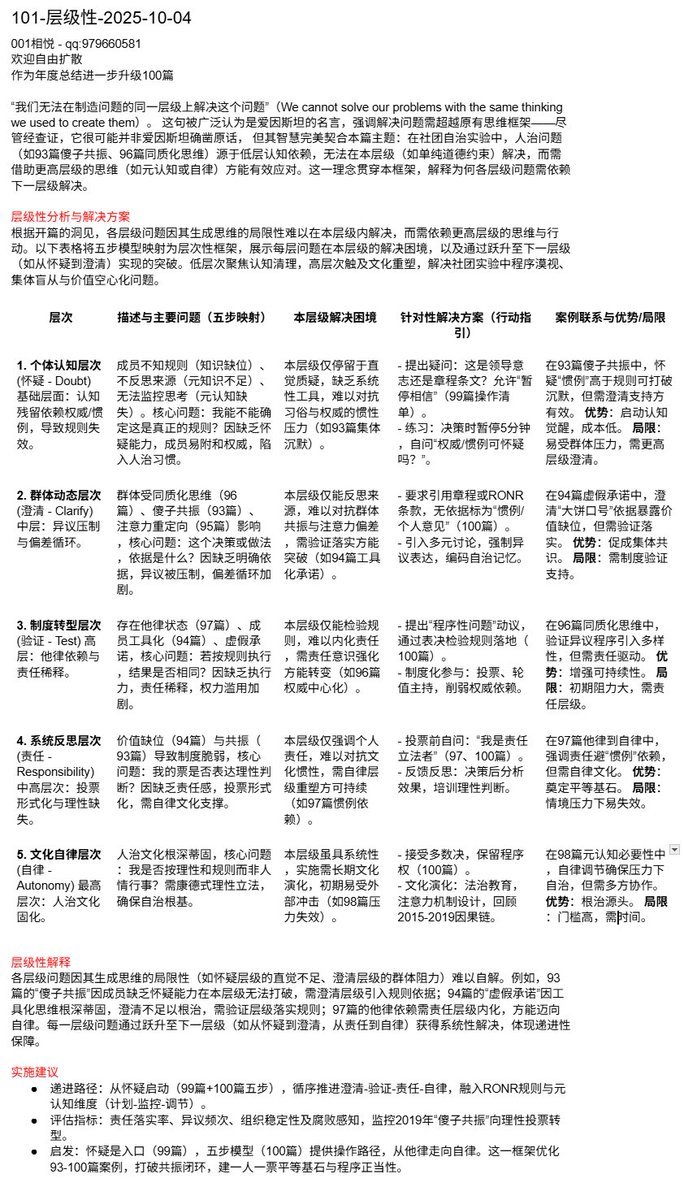

101-层级性-2025-10-04 年度总结升级100篇 “我们无法在制造问题的同一层级上解决这个问题”(We cannot solve our problems with the same thinking we used to create them)。 强调解决问题需超越原有思维框架,在社团自治实验中,人治问题源于低层认知依赖,无法在本层级解决,而需借助更高层级的思维

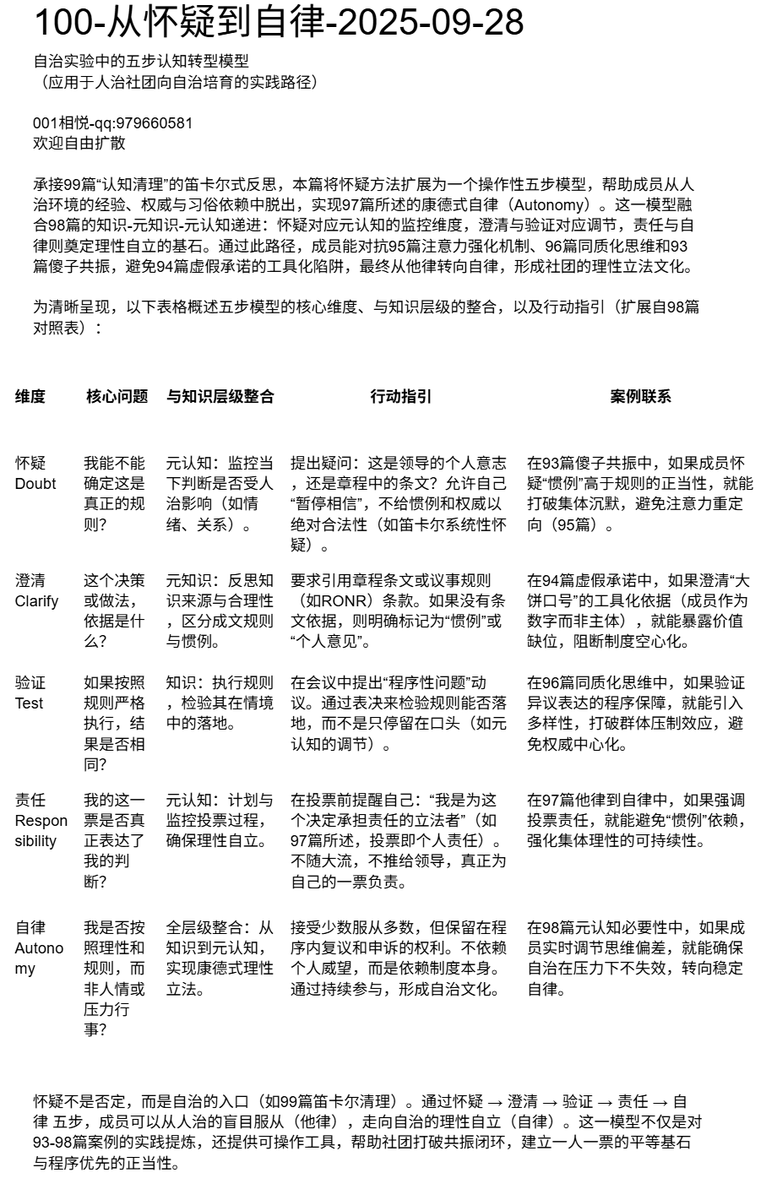

100-从怀疑到自律-2025-09-28 自治实验中的五步认知转型模型 (应用于人治社团向自治培育的实践路径) 承接99篇“认知清理”的笛卡尔式反思,本篇将怀疑方法扩展为一个操作性五步模型,帮助从人治环境的经验、权威与习俗依赖中脱出,实现97篇所述的康德式自律(Autonomy)。

99-认知清理-2025-09-27 从怀疑到重建:自治实验中的笛卡尔式反思 93篇傻子共振剖析了第三实验阶段会议场景:19位成员中,7位议事专家,在明显违背议事规则的情境下集体沉默。这种场景如果仔细描绘,仿佛脱离现实:想象一群经常投入长时间学习议事规则的成员,却在关键时刻失效,仿佛身处一场荒谬的戏剧

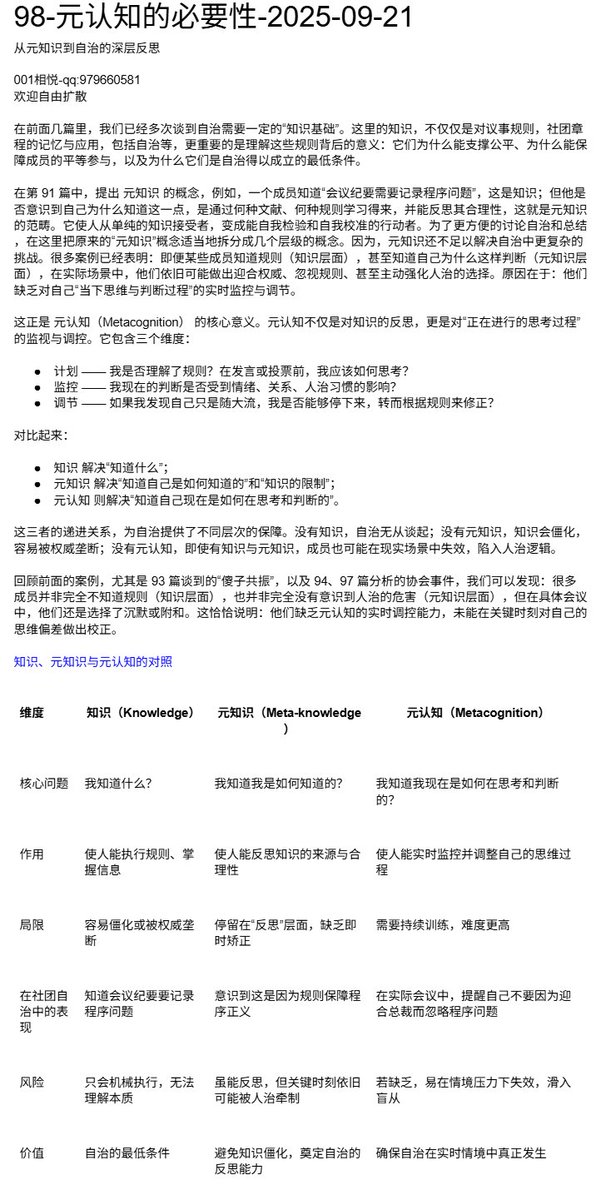

98-元认知的必要性-2025-09-21 从元知识到自治的深层反思 前面几篇谈到自治需要一定的知识基础。这里的知识,不仅仅是对议事规则,社团章程的记忆与应用,包括自治等,更重要的是理解这些规则背后的意义:它们为什么能支撑公平、为什么能保障成员的平等参与,以及为什么它们是自治得以成立的最低条件。

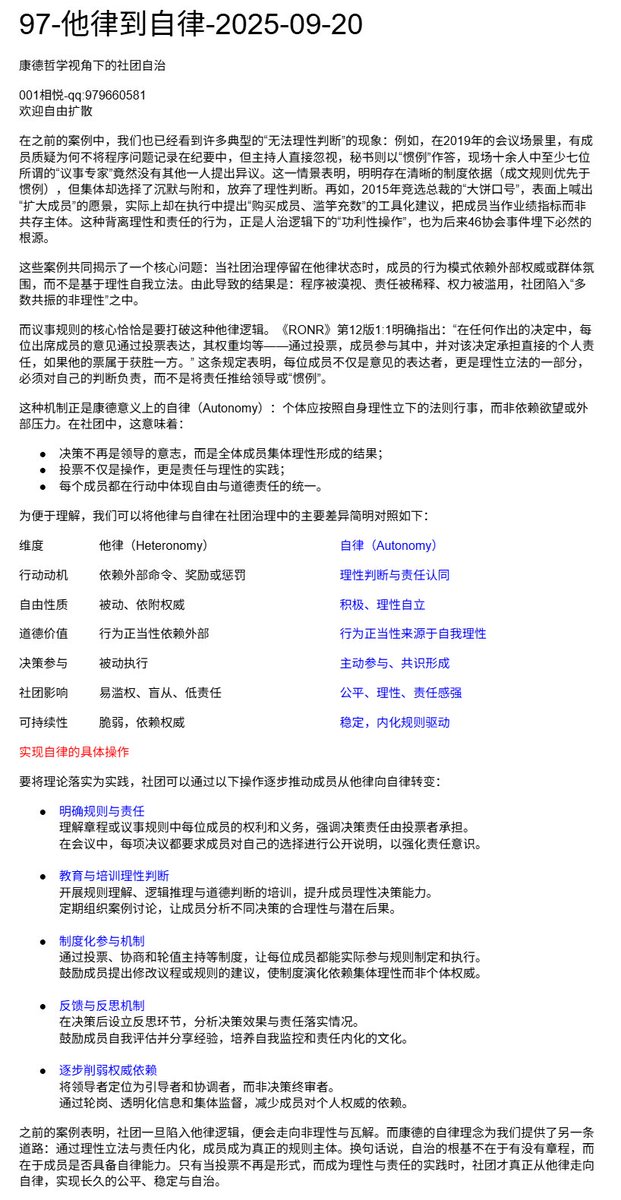

97-他律到自律-2025-09-20 康德哲学视角下的社团自治 在之前的案例中,我们也已经看到许多典型的无法理性判断的现象:2015年竞选总裁的大饼口号,把成员当作业绩指标而非共存主体。这种背离理性和责任的行为,正是人治逻辑下的“功利性操作”,也为后来46协会事件埋下必然的根源。

96-同质化思维-2025-09-14 第93篇讨论了傻子共振,在第95篇解析了共振的强化过程。这一现象揭示了社团在第三阶段实验中,如何在低认知或低能力成员的互动中,不断放大错误与低效的行为模式。然而,在傻子共振之前,事实上还存在另一种更“隐蔽”、但同样具有强大阻力的群体机制,那就是同质化思维。

95-强化机制-2025-09-13 在第94篇中,我们分析了一个具体案例——成员工具化与价值缺位如何在制度运行中引发失真;而第93篇的“傻子共振”揭示了在群体中,这种失真如何被持续放大。本篇将从一个日常生活的细节切入,结合注意力的神经机制,解释这种放大的“强化”是如何在认知层面一步步完成的。

United States Tendencias

- 1. #NXXT_NEWS N/A

- 2. #TheGamingAwards N/A

- 3. Good Thursday 35.7K posts

- 4. Nano Banana Pro 5,100 posts

- 5. #WeekndTourLeaks N/A

- 6. #TikTokCouplesAreFake N/A

- 7. #thursdayvibes 3,088 posts

- 8. Nnamdi Kanu 99.6K posts

- 9. FINAL DRAFT FINAL LOVE 82.5K posts

- 10. Happy Friday Eve N/A

- 11. The Hunger Games 62.8K posts

- 12. Haymitch 7,548 posts

- 13. Reaping 56.1K posts

- 14. FAYE SHINE IN ARMANI 197K posts

- 15. Dick Cheney 8,035 posts

- 16. Unemployment 27.7K posts

- 17. Ray Dalio 2,207 posts

- 18. Crockett 67.3K posts

- 19. Janemba 2,105 posts

- 20. Transgender Day of Remembrance 2,229 posts

Tal vez te guste

-

MeadowShadow

MeadowShadow

@meadowshadow -

陌犽|陌陌

陌犽|陌陌

@Yam3011s -

John Yuan 袁约翰

John Yuan 袁约翰

@avlight62111 -

Niuniu

Niuniu

@Goethesleben -

An

An

@GuYanMuChanNMSL -

我来补充两句🇺🇸🇨🇦🇦🇺🇳🇿🇬🇧

我来补充两句🇺🇸🇨🇦🇦🇺🇳🇿🇬🇧

@damaziwang -

李多多

李多多

@wingsli -

高尔特Galt

高尔特Galt

@holymation -

Miraclexy

Miraclexy

@Miracle__xy -

ifeegoo

ifeegoo

@ifeegoo -

Embarcadero 彼埠

Embarcadero 彼埠

@Embarcaderous -

彥青

彥青

@YANQING_BRONCO -

飞鸟(大大虎)

飞鸟(大大虎)

@0fjk9vyWsSiED4a -

漫步沙灘上

漫步沙灘上

@Summer19716023 -

温多悉多

温多悉多

@fgDh55gdq10yIm6

Something went wrong.

Something went wrong.