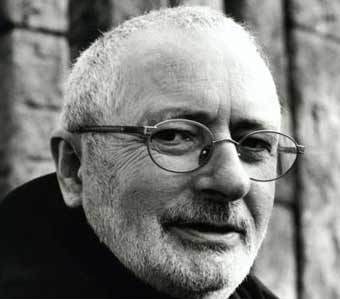

이글턴

@eagletonbot

테리 이글턴(Terry Eagleton), 1943년 2월 22일 영국 샐포드에서 태어남. 140자 안에 담기 위해 다소 편집을 가했습니다. 오독이 발생할 수 있으니 부디 원저를 꼭 읽어보세요! 현재 «이론 이후» 트윗 중.

수용이론은 글쓰기가 존재하기 위해서는 작가들만큼이나 독자들이 없어서는 안 된다는 비밀을 들려주었다. 그래서 오랫동안 억눌리고 경멸받아온 이 부류의 남녀들은 자신들만의 정치적 결의를 다질 수 있었던 것이다. "모든 권력을 독자들에게로!"

한편으로 보면 만질 수 있고, 맛볼 수 있고, 팔 수 있는 것만을 믿는 사회에서는 이런 태도가 당연한 것이다. 또 한편으로 보면, 좀더 '탐구적'이었던 초창기의 사유 대부분은 겉보기로만 사회적·정치적 현실과 동떨어져 보인 것일 수도 있다.

적어도 따분하기 짝이 없는 이론의 공룡들, 그러니까 담론이 다가 아니라고 믿는 사람들이 볼 때에는, 부유하는 시니피앙을 공부한다는 것과 힌두 민족주의 혹은 쇼핑몰의 문화를 탐구한다는 것은 전혀 다른 것이었다.

어떤 의미에서 1960년대부터 1990년대에 걸친 이 변화는 이론이 더욱더 진실에 직면하도록 만들었다. 구조주의나 해석학 등처럼 성급한 추상화는 포스트모더니즘과 탈식민주의가 훨씬 더 실감 나게 보여주는 현실에 제 자리를 내주어야 했다.

짐승의 몸속에서 살고 있는 미국의 이론가들이 취한 노선이 바로 이런 것이었던바, 그래서인지 이들은 짐승 자체를 똑바로 바라보는데 꽤 어려움을 겪었다. 그들에게 뭔가를 끌어낼 만 한 사회주의의 최근 기억이 별로 없다는 사실도 변명거리가 될 순 없었다.

반면 문화적 좌파의 상당수는 자본주의의 대안으로 무엇을 가져올 수 있을지 고민하기는커녕 그것에 대해 언급하는 것조차 오랫동안 단념해왔다. 젠더나 종족성에 대해 말하는 것도 좋다. 자본주의가 '전체주의적'이라거나 '경제주의적'이라고 말하는 것도 좋다.

문화적 좌파의 퇴각 이후 곧 등장한 반자본주의운동은, 꽤 혼란스럽고 모호하기는 했지만, 전 지구적으로 사유한다는 것이 전체주의자가 되는 것과는 다른 일이라는 사실을 보여주었다. 가령 우리는 지역적 행동을 전 지구적 전망에 결합시킬 수 있는 것이었다.

문화적 좌파가 보여준 이 퇴각은 그들만의 잘못이 아니었다. 더 정확하게는 정치적 우파의 야망이 너무 대단했던 나머지 좌파가 겁을 먹었기 때문이다. 그렇지만 이것이 문화적 좌파를 그럴싸하게 변명해줄 수는 없었는데, 곧 반자본주의운동이 등장했기 때문이다.

일군의 문화연구자들이 역사의 거대서사가 결국 기력을 다했다고, 자본과 쿠란의 전쟁이 그토록 추악하기 그지없는 거대서사를 등장시켰다고 공언하기까지 그리 오래 걸리지 않았다. 그들이 보기에 오늘날 서구 세계의 적들은 서구 세계를 아예 박멸하려고 한다.

전통적으로 정치적 좌파는 보편적인 용어로 사유했고, 보수 우파는 그런 용어를 별로 쓰지 않았다. 오늘날에는 서로의 역할이 뒤바뀌었다. 승리 지상주의자인 우파가 세계의 형상을 대담히 다시 그리는 동안 문화적 좌파는 몹시 무력한 실용주의로 대거 퇴각했다.

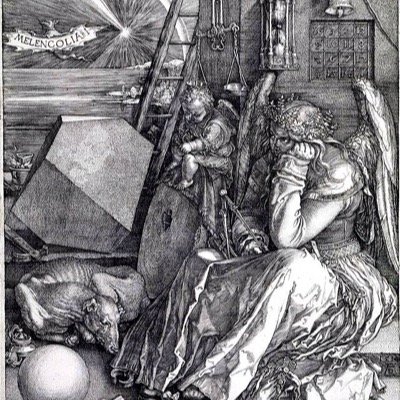

유토피아의 실현이라는 미몽에서 깨어나게 되자 염세주의가 만연했다. 기꺼이 마취 상태에 취하거나 수세식 변기 속에 머리를 처박곤 했던 사람들이 냉소를 지으며 인류 역사가 진보할 기미는 조금도 없다는 주장을 환영하게 되기까지는 몇 년도 채 걸리지 않았다.

이를 역설적으로 자유주의적 염세주의라고 할 수 있겠다. 유토피아를 향한 열망은 포기될 수 없지만, 유토피아를 실현하려는 노력 자체가 그 열망의 안녕을 위해한다는 분위기라고 할까. 기존 질서에는 변함없이 저항하되, 대안적인 가치를 내세워서는 안 되었다.

그러는 사이 사람들은 에로틱한 강렬함, 예술이 주는 우아한 쾌락, 기호가 자아내는 즐거운 육감 속에서 유토피아의 대체물을 찾을 수 있었다. 이 모든 것이 더 보편적인 행복을 약속했던 것이다. 문제가 있다면, 그 행복이 실제로는 결코 올 수 없다는 것.

1960년대 말의 패퇴 이래로, 유일하게 실현 가능한 정치는 여전히 굳건히 서 있는 체제에 대한 산발적인 저항밖에 없는 듯이 보였다. 체제를 혼란에 빠뜨릴 수는 있을지언정 제거할 수는 없는 듯했다.

좀 과장되긴 했지만 다음과 같은 앤더슨의 말에는 동의할 만하다. 이 사상가들은 ['언어학적 전회'를 통해] "의미를 맹공격했고, 진리를 짓밟으며, 윤리와 정치를 포위 공격하고, 역사를 일소해버렸다."

당연하게도 그[바르트, 라캉, 푸코, 데리다 같은 문화연구자]들은 유토피아를 향한 이런 충동이 현실에서 실현되리라고 더 이상 믿지 않았다. 그것은 욕망의 공허함, 진리의 불가능성, 주체의 연약함, 진보의 거짓말, 권력의 편재성 등에 의해 위태로워졌다.

전투적이었던 60년대의 정치 지형에서는 낙관주의가 넘쳐났다. 충분히 강렬하게 욕망하면 뭐든 성취할 수 있었다. 유토피아는 파리 도로변 벽돌 아래에 있는 듯했다. 그러나 바르트, 라캉, 푸코, 데리다 등은 유토피아를 향한 충동의 역류를 감지하고 있었다.

반체제적인 사유는 점차 흐려지기 마련이다. 급진적인 투쟁은 급진적인 유행에 그 자리를 내주게 되었다. 그래서인지 예전에는 급진적이었던 사상가들이 자신의 구레나룻을 면도하거나 슬금슬금 몸을 움츠리는 식으로, 모든 면에서 멋들어질 만큼 말쓱해졌다.

옛 사회주의 투사였던 리오타르는 우주들을 오가는 여행, 우주의 엔트로피, 40억 년이 지나 태양이 소멸될 때 지구에서 벗어나려 할 인류의 대탈출을 탐구하는 데 계속 몰두했다. 거대서사를 싫어하는 철학자치고는 관심이 꽤 광대한 듯하다.

마르크스주의에 대한 비판으로 시작된 포스트모더니즘은 전 지구적 정치라는 개념 자체에 대한 거부로 끝을 맺었다. 초국적 기업들이 지구의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 퍼져나가는 동안, 지식인들은 보편성이란 일종의 환상이라고 목청 높여 주장했다.

United States Trends

- 1. #GMMTV2026 4.07M posts

- 2. #csm221 1,680 posts

- 3. Thankful 48.5K posts

- 4. #OurCosmicClue_Wooyoung 22.3K posts

- 5. MILKLOVE BORN TO SHINE 674K posts

- 6. Happy Thanksgiving 17.7K posts

- 7. Good Tuesday 38.6K posts

- 8. Gone in 60 N/A

- 9. Mainz Biomed N/A

- 10. #LUNÉSelcaDay 2,036 posts

- 11. Mark Kelly 242K posts

- 12. #tuesdayvibe 3,256 posts

- 13. Hegseth 116K posts

- 14. National Treasure 3,499 posts

- 15. Taco Tuesday 13.8K posts

- 16. Alan Dershowitz 4,950 posts

- 17. WILLIAMEST MAGIC VIBES 169K posts

- 18. Lord of War N/A

- 19. Praying for Pedro N/A

- 20. Raising Arizona N/A

You might like

Something went wrong.

Something went wrong.